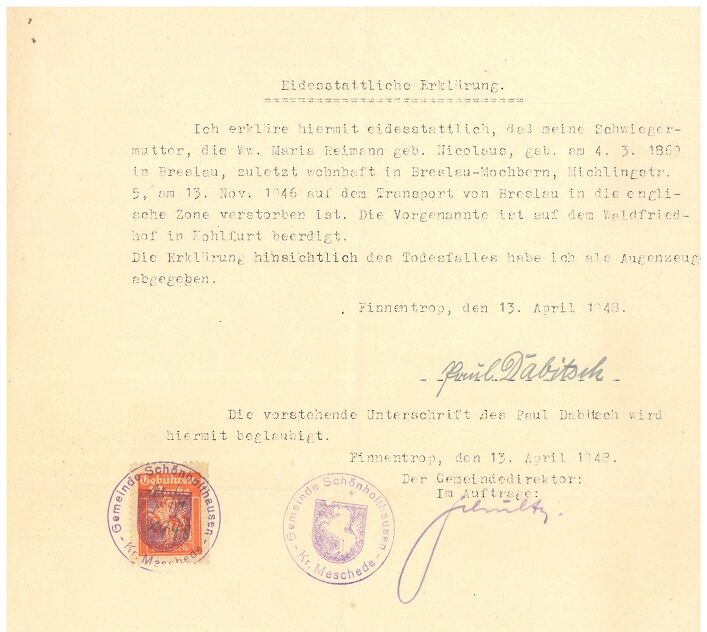

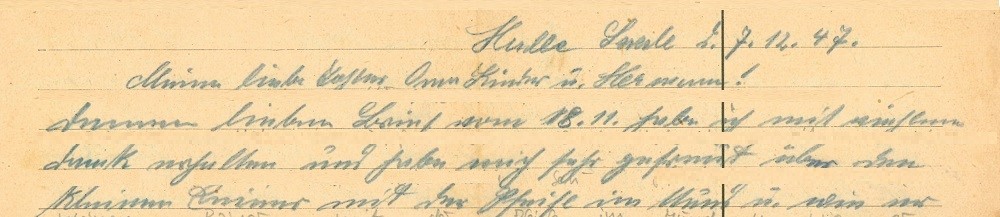

Acht Zeilen, in denen der gebürtige Breslauer Paul Dabitsch an Eides statt versichert, dass seine Schwiegermutter am 13. November 1946 verstorben ist. Acht Zeilen, die ein millionenfaches Schicksal in nüchterne Worte fassen, aber das Leid dahinter nicht annähernd darzustellen vermögen. Dass eine solche Erklärung 1948 überhaupt erfolgen und amtlich beglaubigt werden musste, lag an den tragischen Umständen des Todes und dem daraus resultierenden Fehlen einer Sterbeurkunde: Die 77-jährige Breslauerin Maria Reimann starb während der Vertreibung aus Schlesien. Beerdigt wurde sie in Kohlfurt, einem damals kaum 3000 Einwohner zählenden Ort, der aber einer der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte in Niederschlesien war. In dieser Funktion spielte er bei den Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle, da hier seitens der polnischen Behörden die Übergabe der Vertriebenentransporte in die Verantwortung der Briten erfolgte.

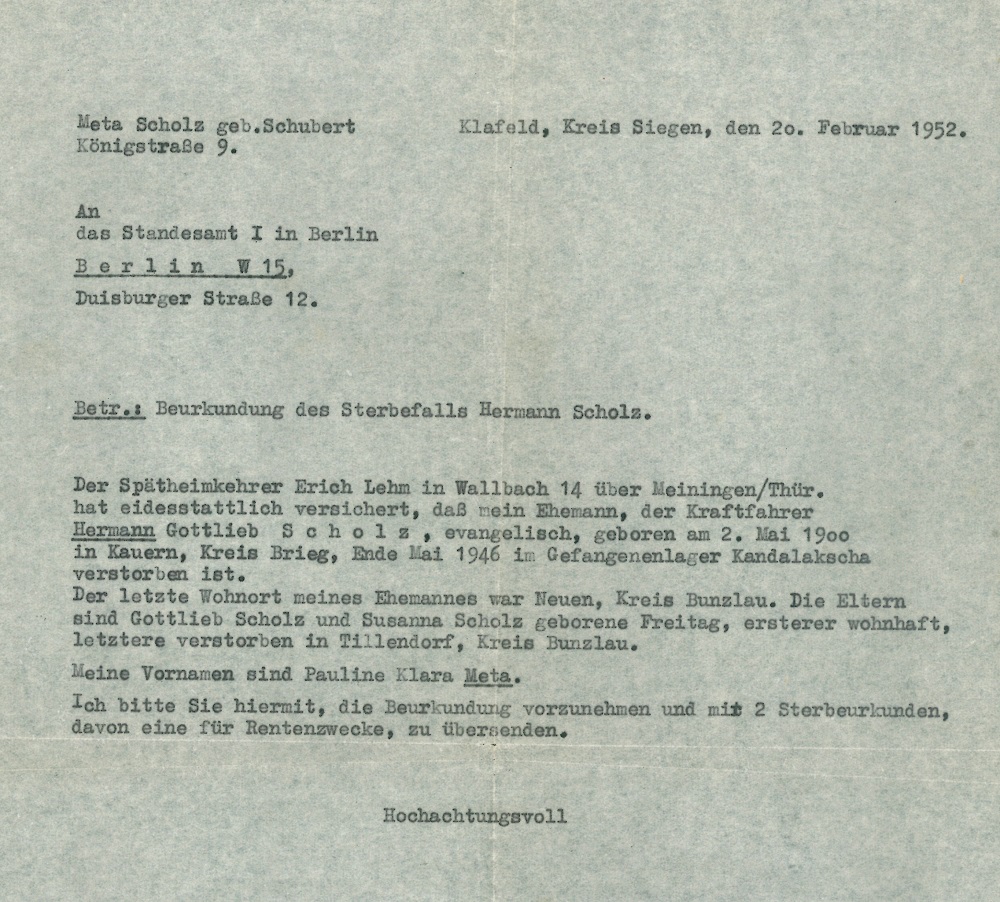

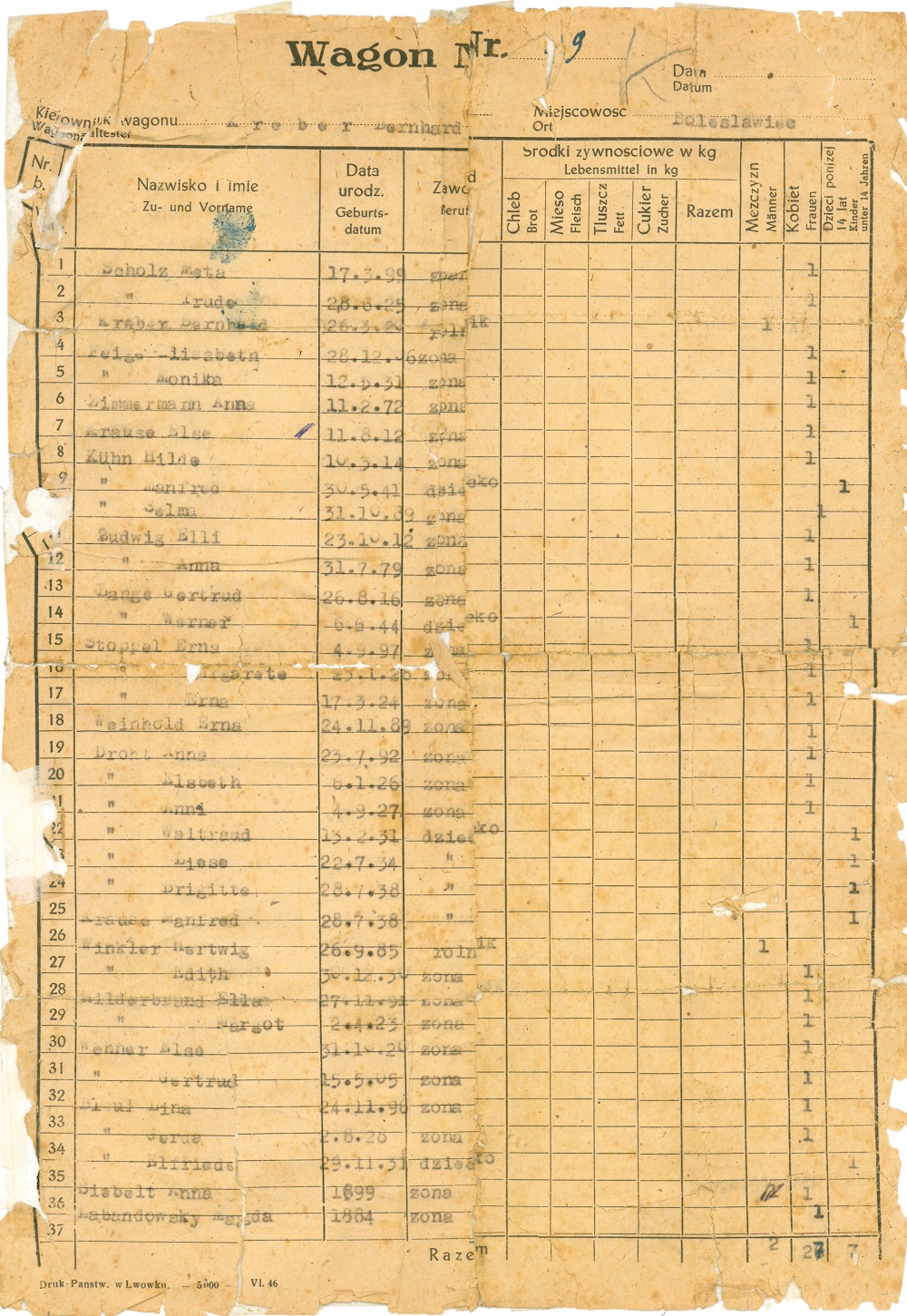

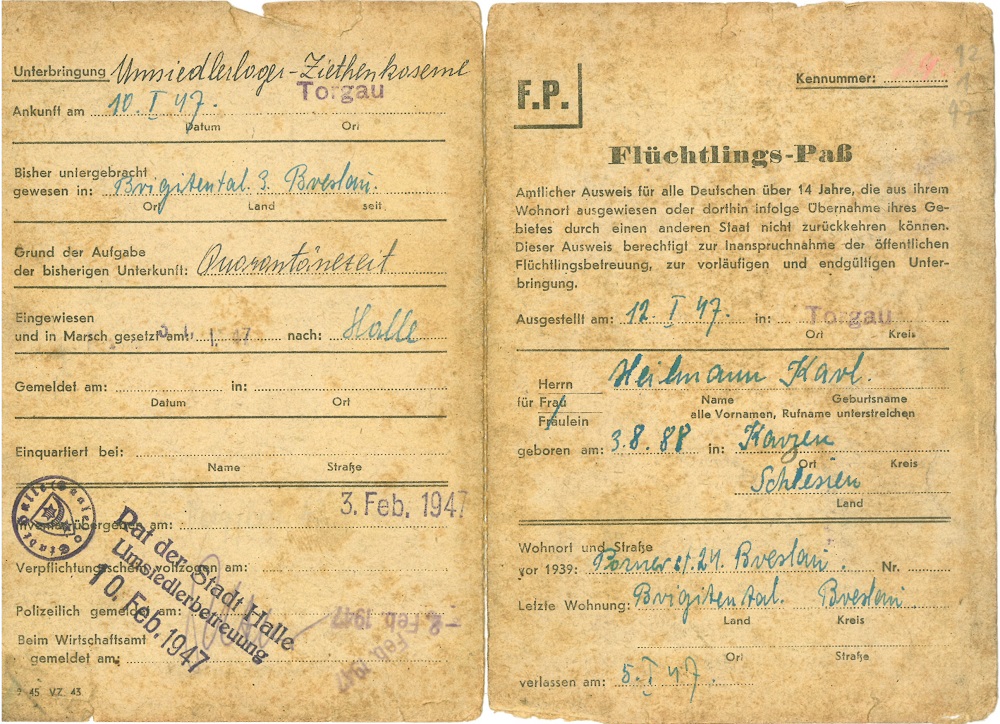

Im Februar 1946 war unter der Bezeichnung „Operation Swallow“ mit dem Transport der Deutschen aus den Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie in die britische Besatzungszone begonnen worden. Die auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 vereinbarte „geordnete und humane Weise“, in der die Aussiedlung stattfinden sollte, blieb jedoch ein Lippenbekenntnis. Auch wenn die Briten in dem Abkommen einen Mindeststandard in Bezug auf den Umgang mit den Auszusiedelnden eingefordert hatten, waren die Züge häufig wochenlang unterwegs, die Versorgung unzureichend und die hygienischen Bedingungen katastrophal. Nicht wenige überlebten die Strapazen nicht – so wie Maria Reimann.

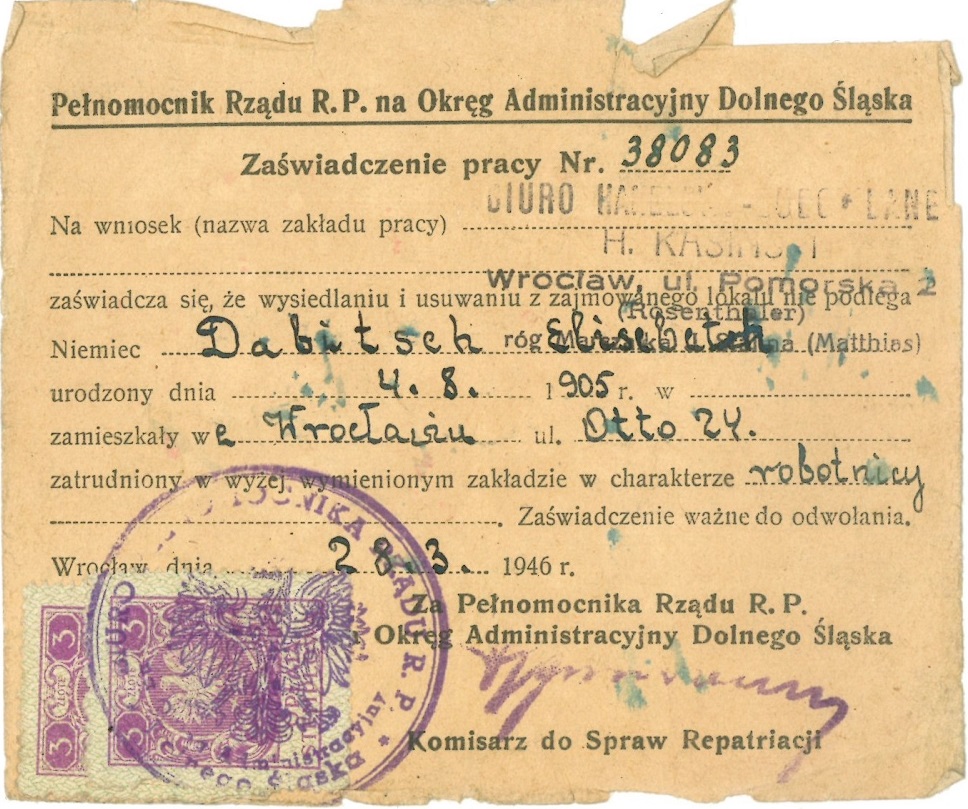

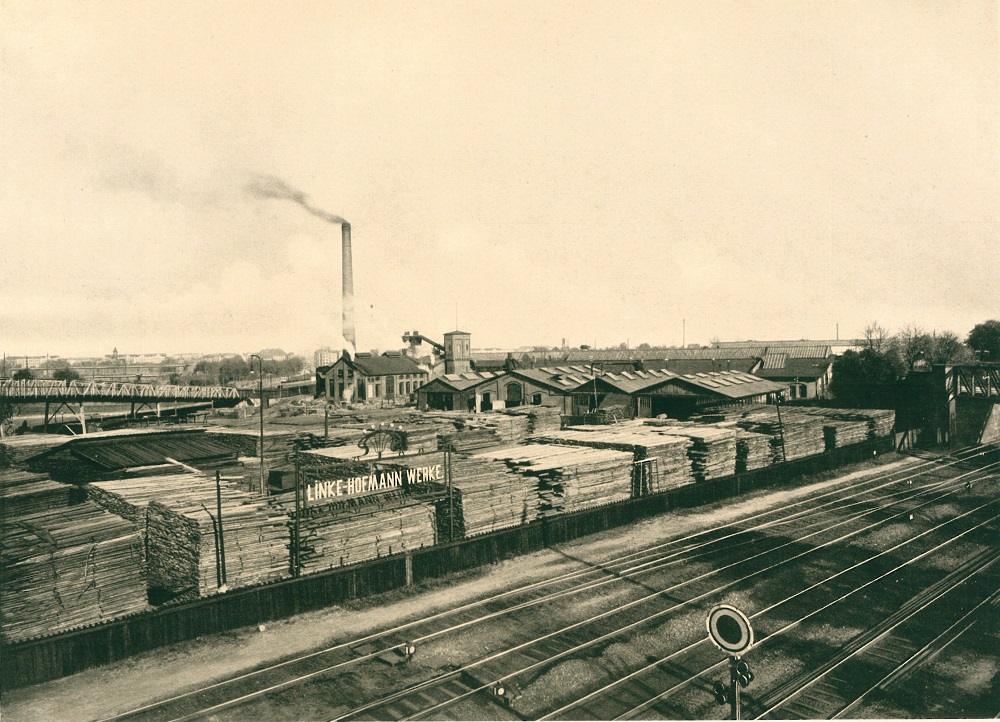

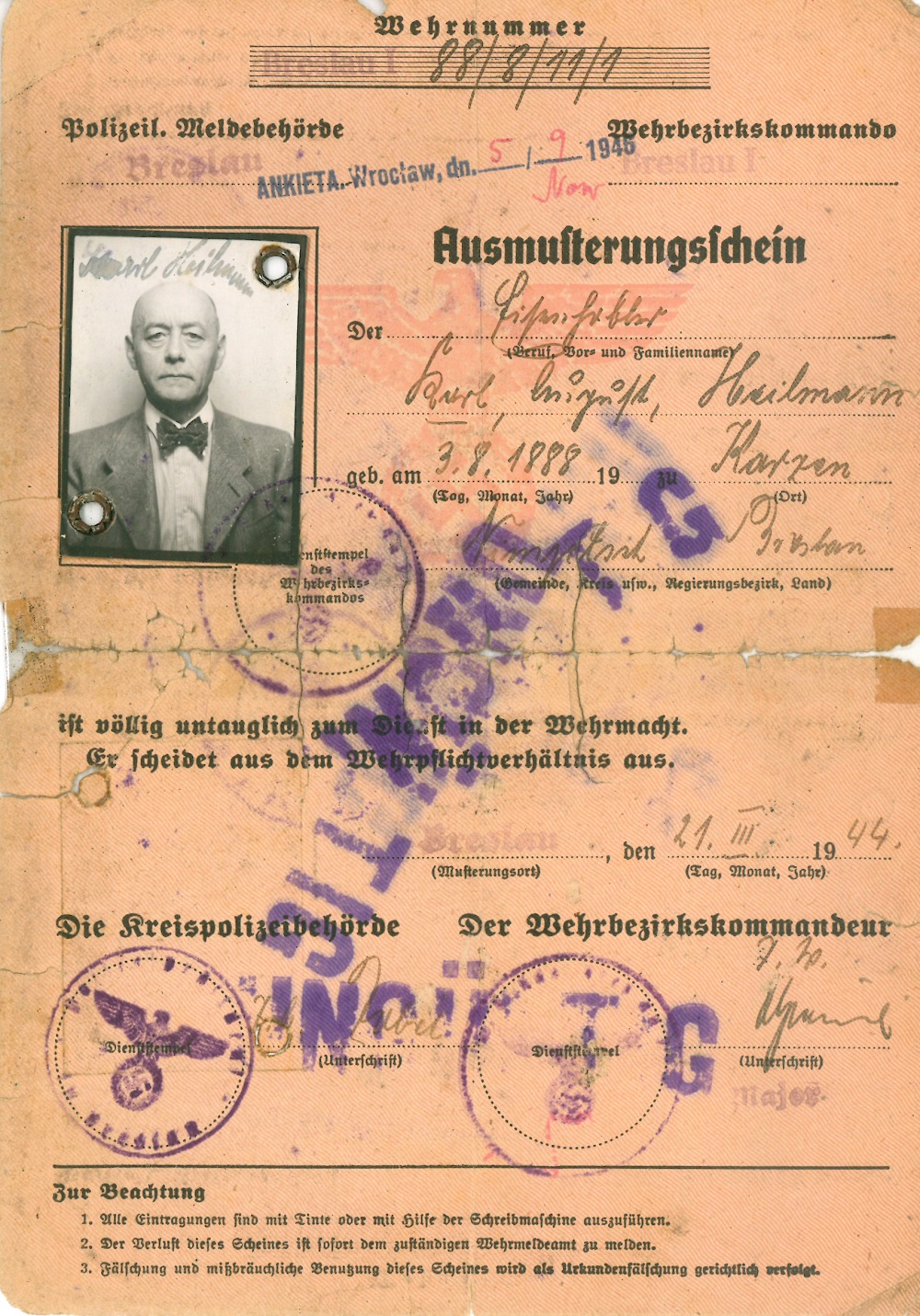

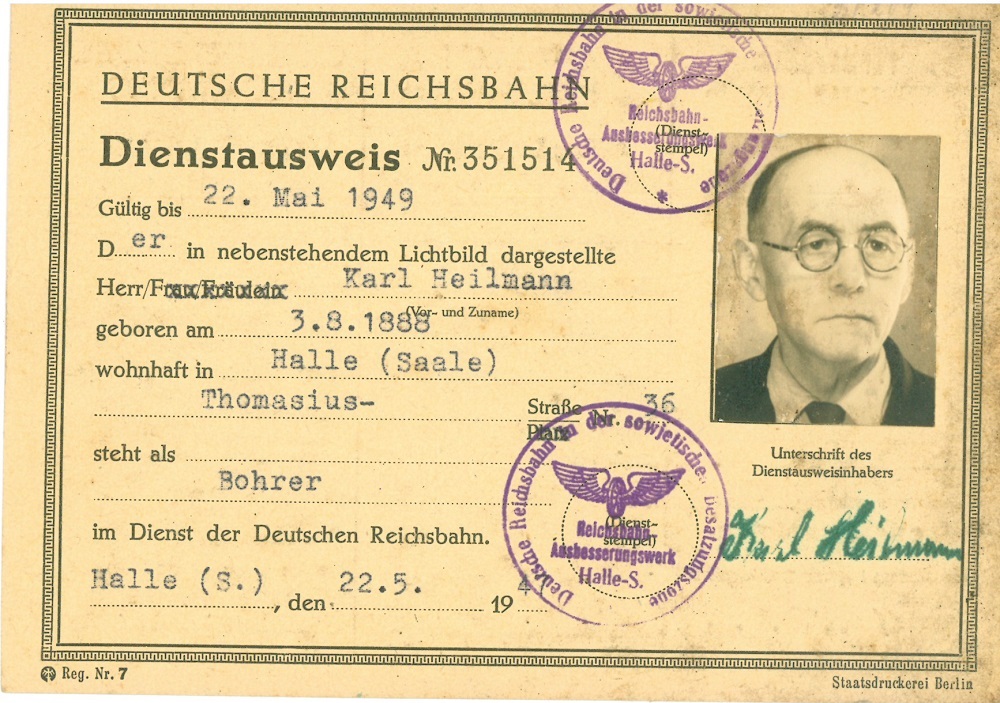

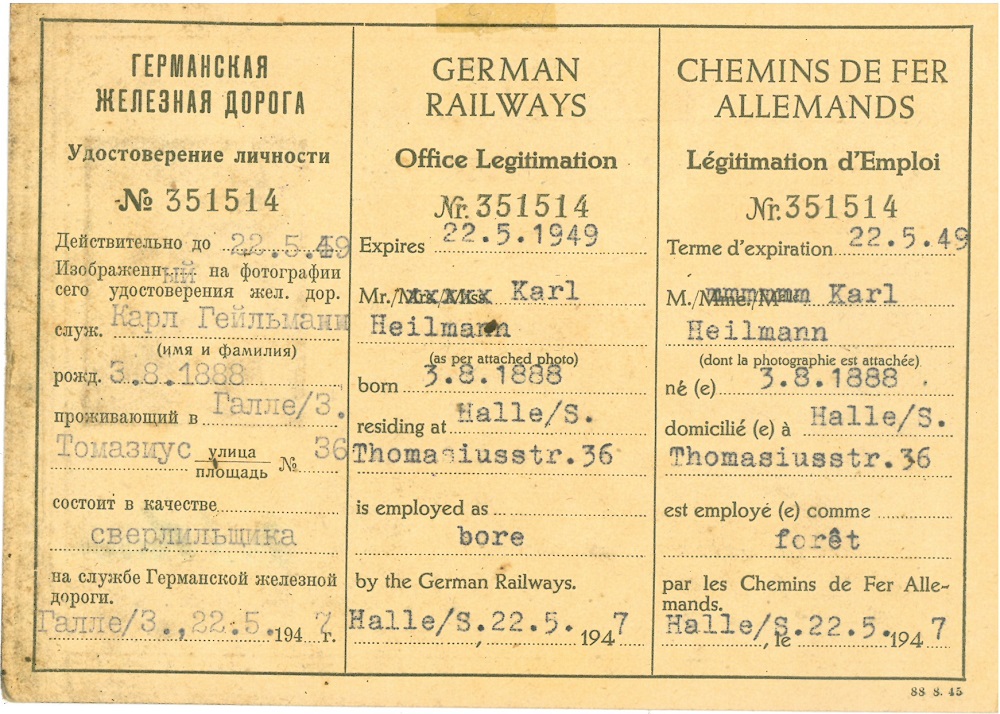

Die Zuständigkeit für die Zusammenstellung der Vertriebenentransporte lag in der Verantwortung der polnischen Behörden, die zunächst vor allem die arbeitsunfähigen Deutschen aussiedelte: In den ersten Zügen gen Westen befanden sich überwiegend Alte und Kranke. Vor allem arbeitsfähige Männer und Fachkräfte in der Produktion wurden zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsbetriebe und der Infrastruktur zurückgehalten. Auch Paul Dabitsch konnte bzw. musste deshalb 1946 zunächst in Breslau bleiben. Er arbeitete bereits seit 1930 bei den städtischen Elektrizitätswerken als Mechaniker, jedenfalls war er seitdem im Breslauer Adressbuch mit dieser Berufsbezeichnung eingetragen.

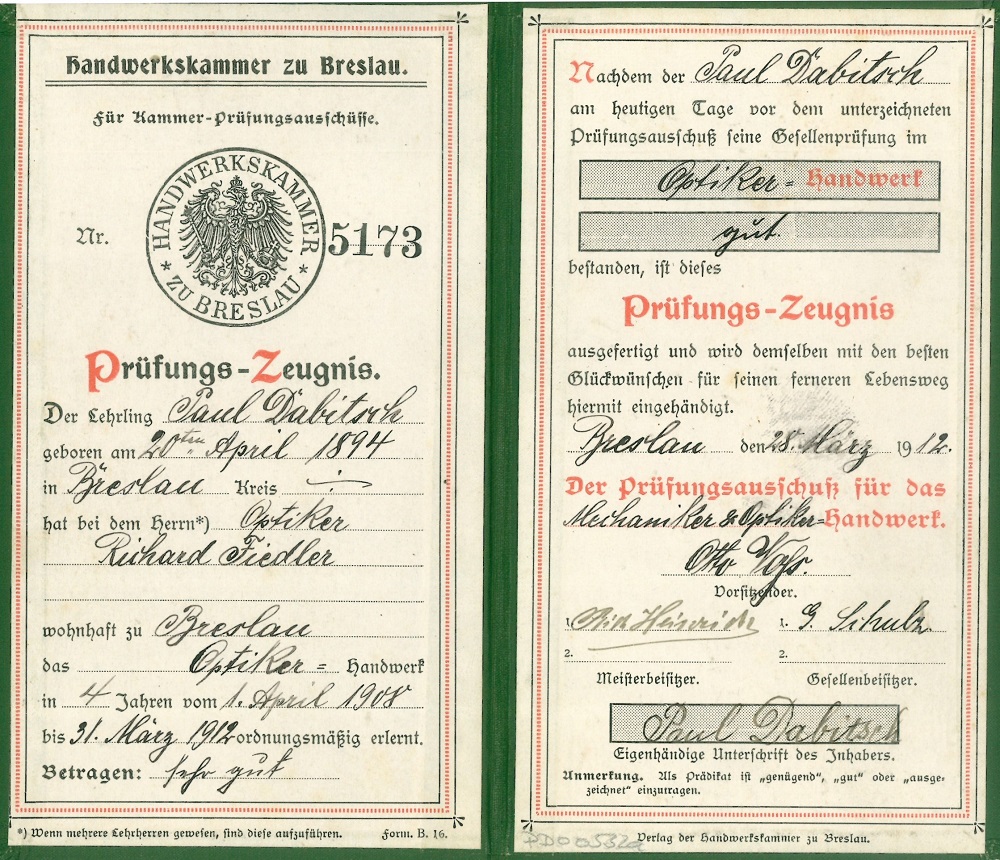

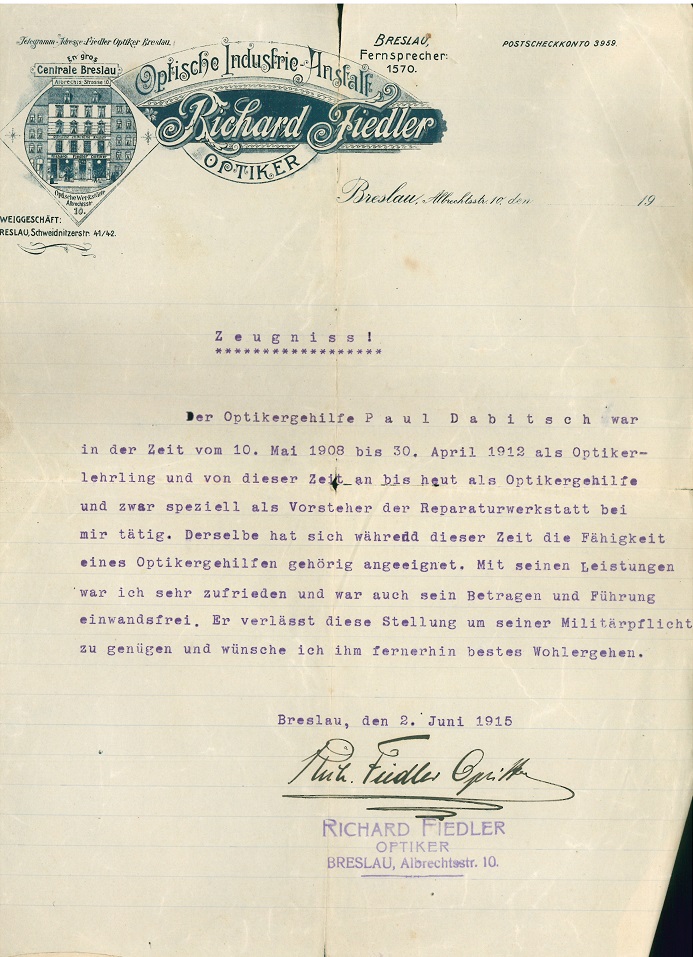

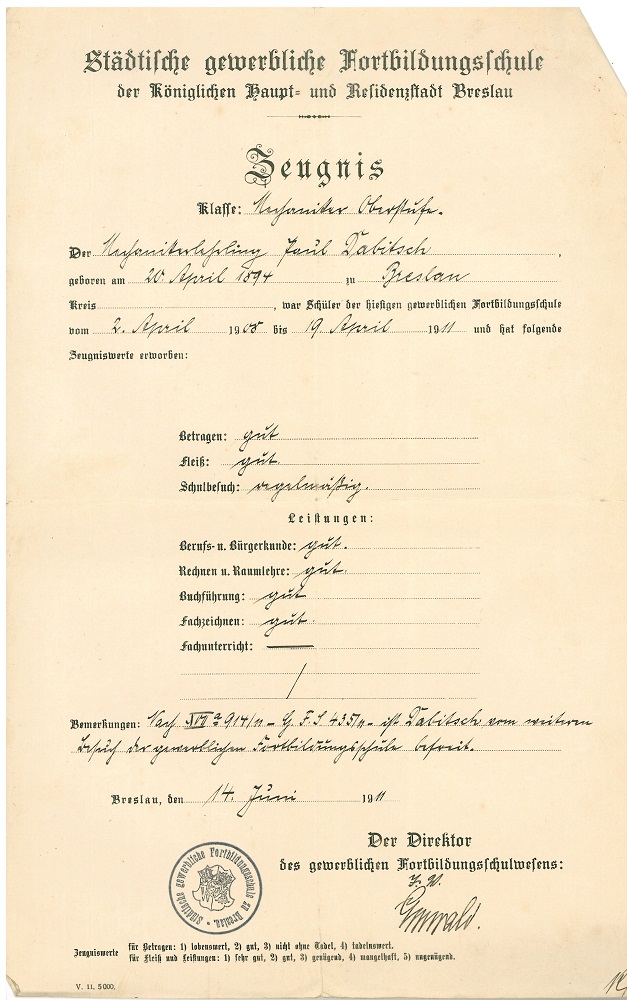

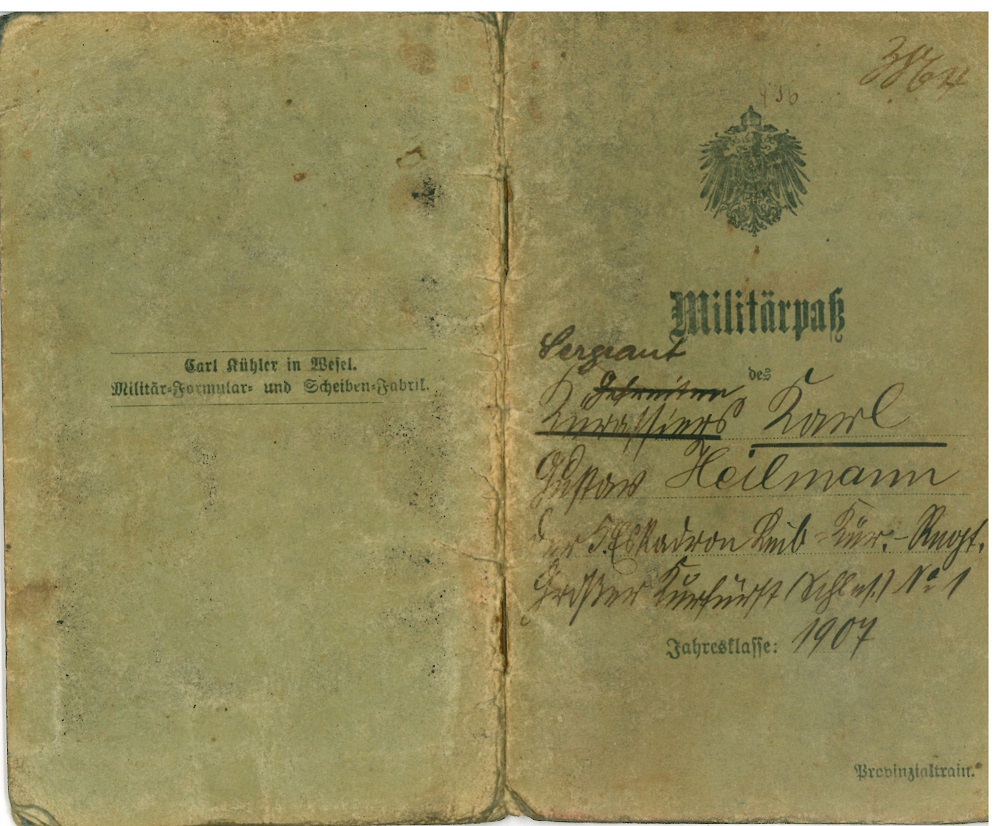

Nach seiner Schulentlassung hatte er eine Lehre als Optiker absolviert und die Städtische Gewerbliche Fortbildungsschule besucht. Dabitsch war seinem Lehrbetrieb bis 1915 als Geselle treu geblieben – als Grund seines Weggangs ist im Arbeitszeugnis die Militärpflicht angegeben worden. Nach dem Krieg war er offenbar zunächst weiterhin als Optiker tätig, heiratete 1926 seine Elisabeth und zog mit ihr in die Mathiasstraße in Breslau Die Gründe für seine berufliche Umorientierung gehen aus seinen Dokumenten nicht hervor.

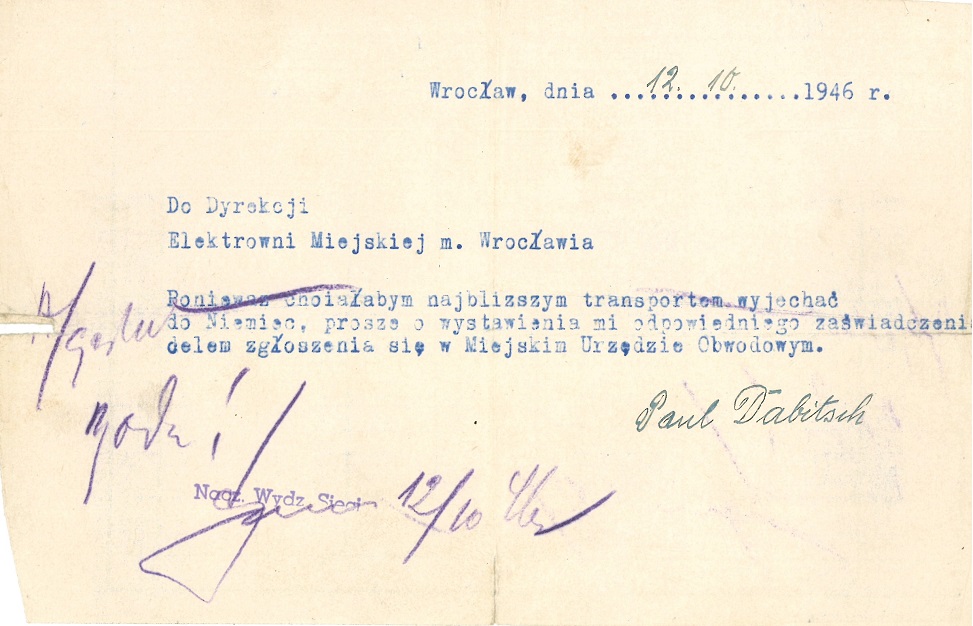

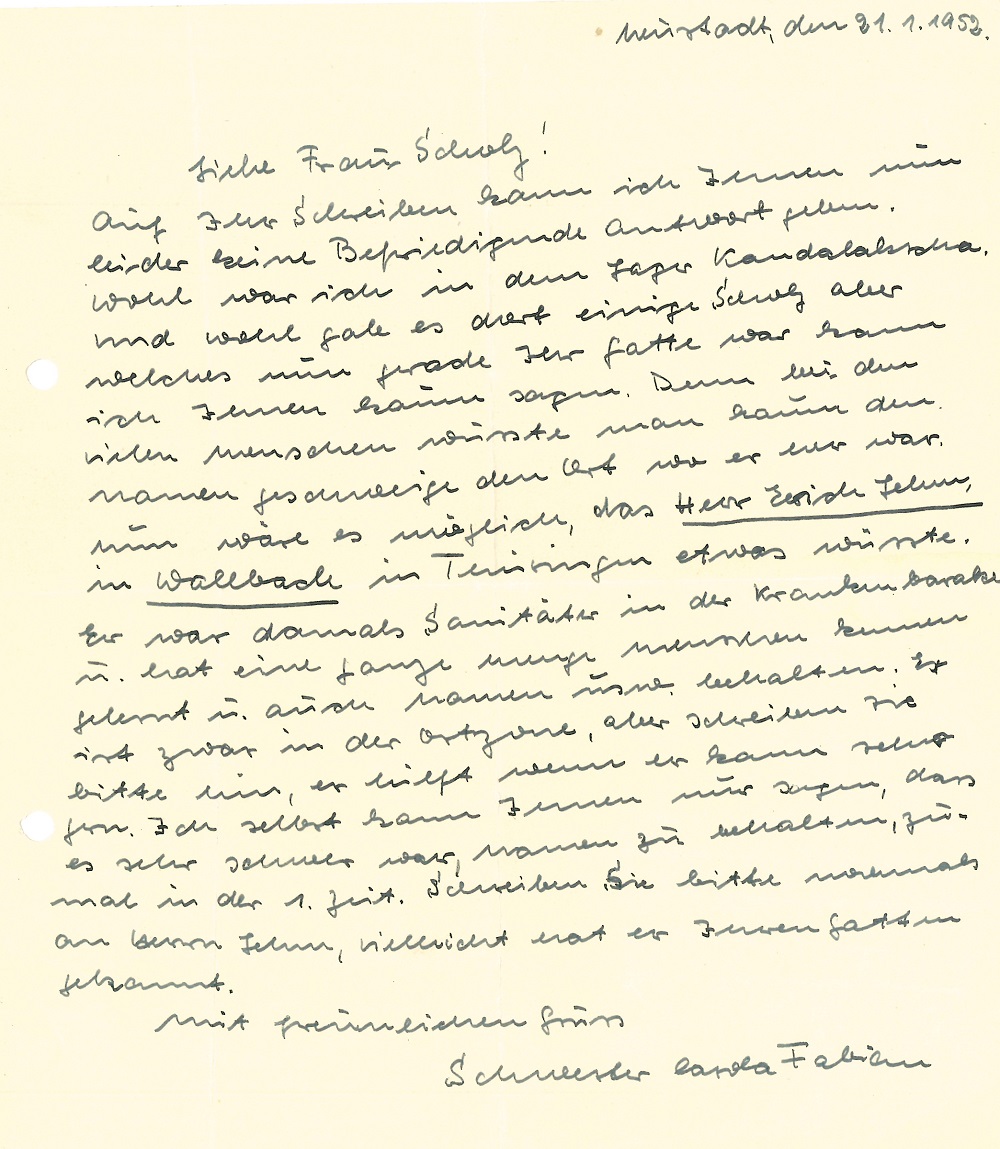

Die unterschiedlichen Bescheinigungen für Paul und Elisabeth Dabitsch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit legen nahe, dass sie bis Herbst 1946 in Breslau verblieben waren, da beide systemrelevanten Tätigkeiten nachgingen. In der Ottostraße hatten sie eine Wohnung gefunden oder zugeteilt bekommen, in der sie verbleiben konnten. Im Oktober 1946 richtete Paul Dabitsch schließlich die Bitte an seinen polnischen Arbeitgeber, die nötige Bescheinigung zur Ausreise zu erhalten. Vermutlich kurz darauf verließ er mit seiner Schwiegermutter Breslau in Richtung britische Besatzungszone: Sie kam dort jedoch nie an.

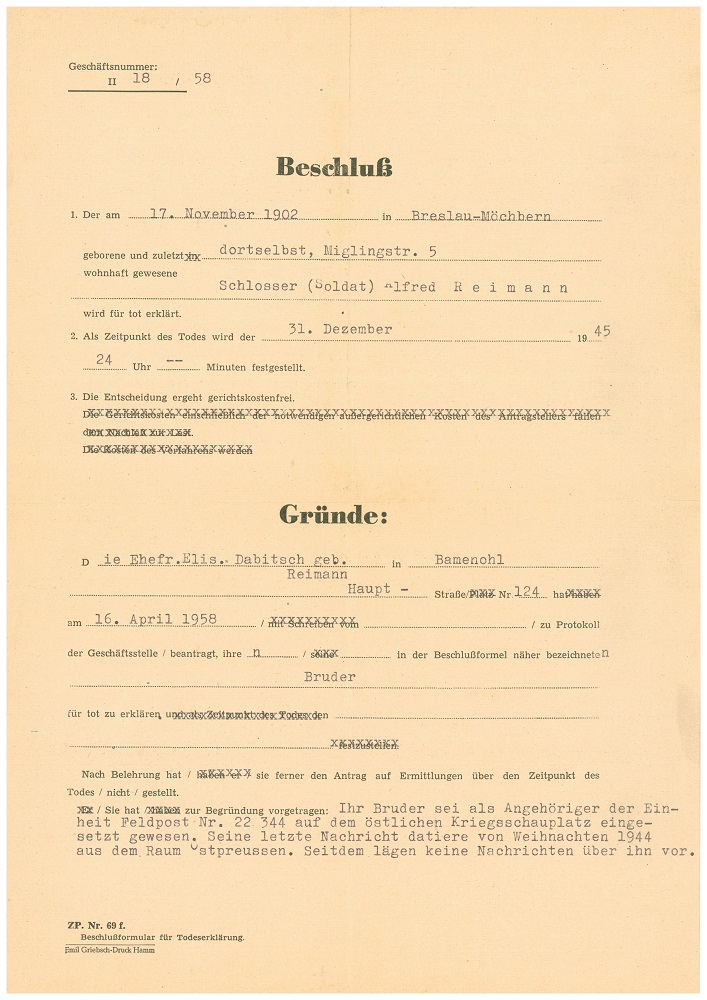

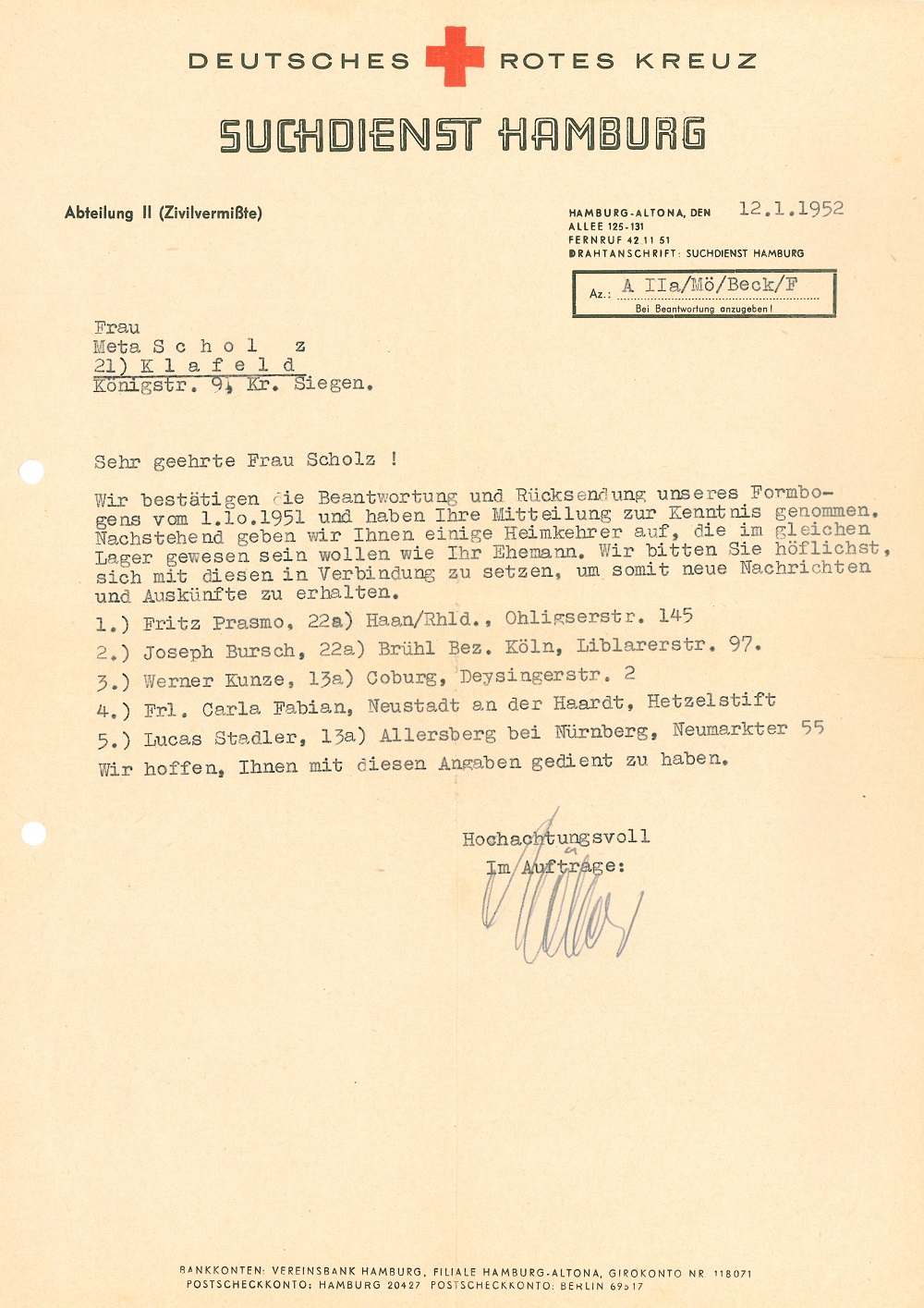

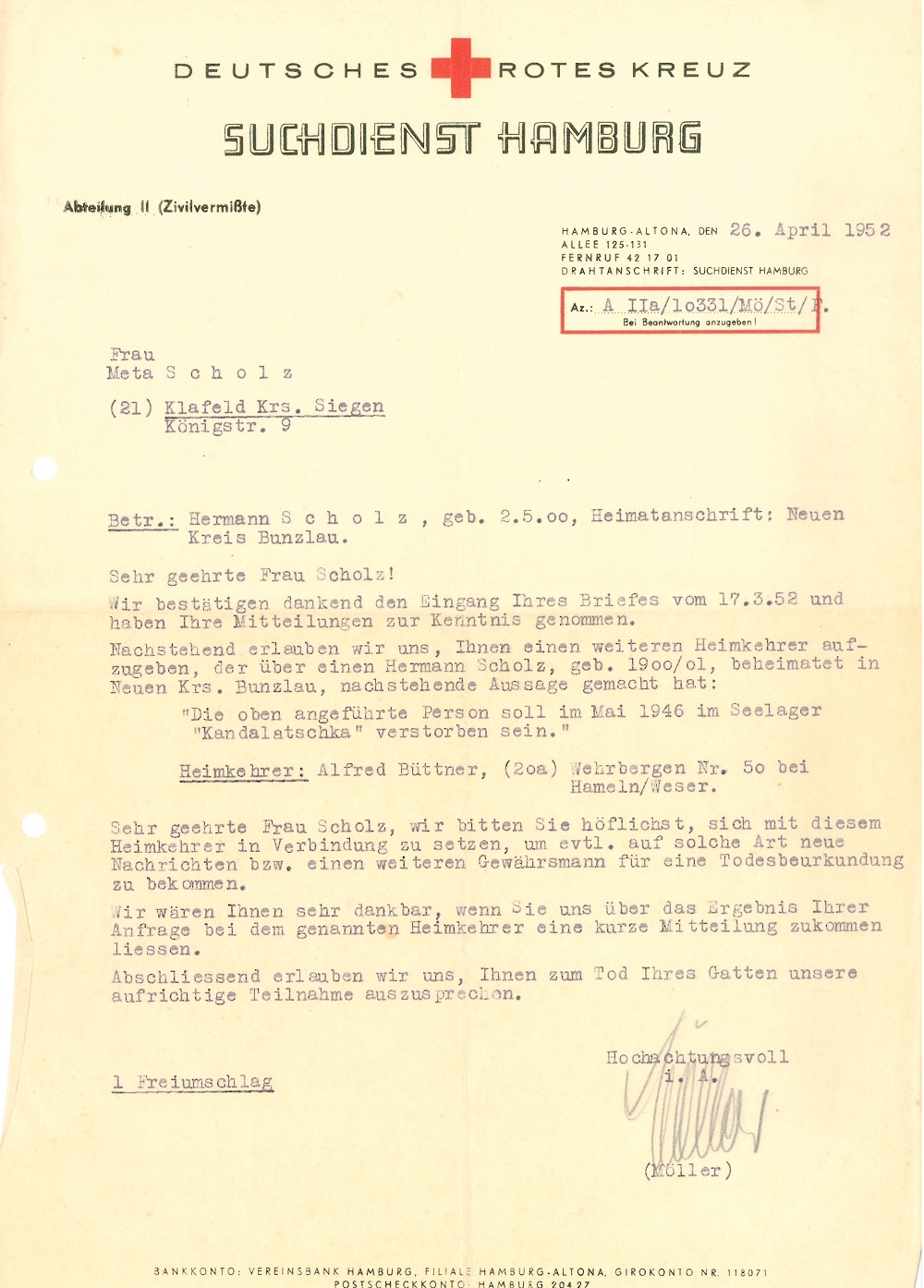

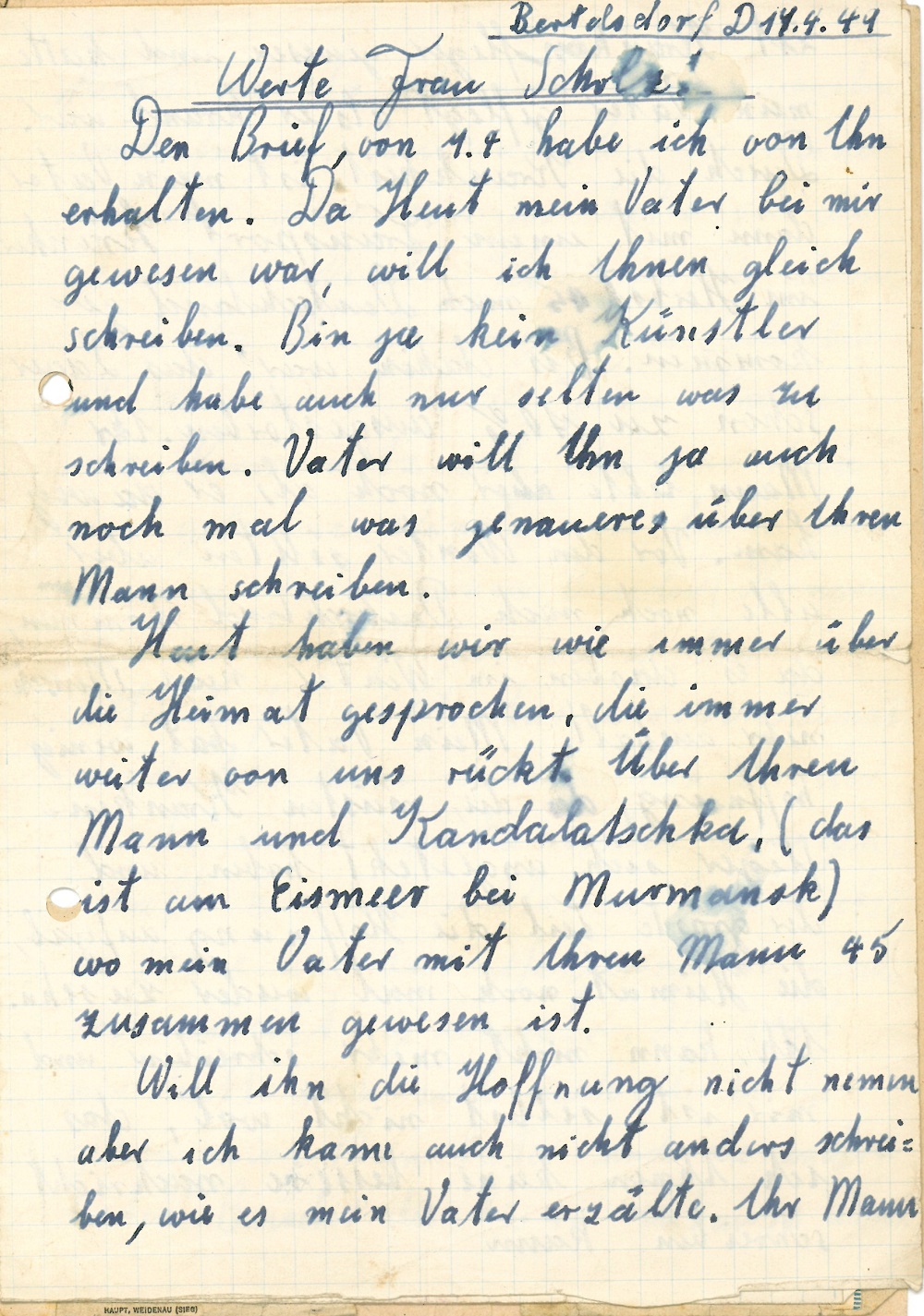

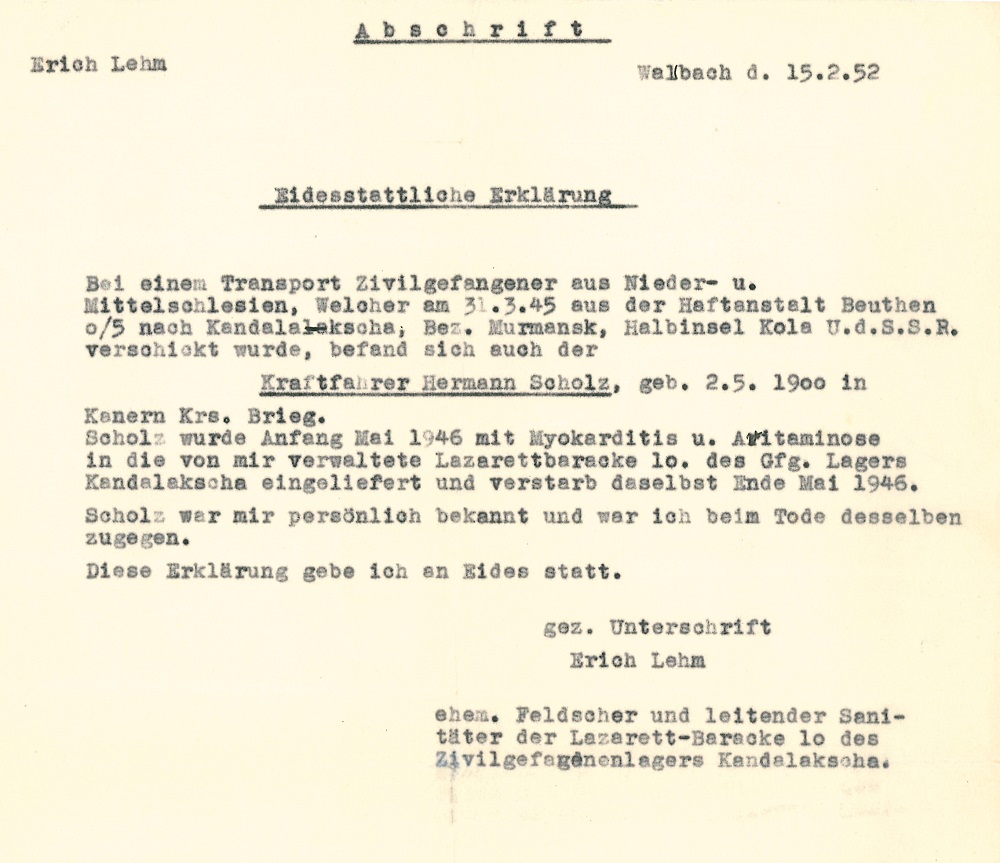

Maria Reimann blieb leider nicht das einzige Familienmitglied, dem eine Sterbeurkunde und eine Beerdigung nahe der Familie verwehrt geblieben ist. Im Juli 1958 ließ Elisabeth ihren Bruder, dessen letztes Lebenszeichen von der Front in Ostpreußen im Dezember 1944 die Familie erreicht hatte, für tot erklären. Die lange gehegte Hoffnung auf seine Rückkehr musste sie aufgeben.