TAGUNGEN

Den Kultur- und Bildungseinrichtungen in Deutschland und Polen kommt im Bereich der Verständigungsarbeit eine wichtige Rolle zu und gerade durch den binationalen Austausch kann der Blick für die sensiblen und spannungsreichen Aspekte in der deutsch-polnischen Geschichte geschärft werden. HAUS SCHLESIEN versucht hier mit seinen Tagungs- und Seminarangeboten einen Beitrag zu leisten.

SCHLESIEN-KOLLOQUIUM 2025

Ausschreibung: SCHLESIEN-KOLLOQUIUM

Disziplinübergreifende Tagung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im HAUS SCHLESIEN, Königswinter, vom 24. bis 25. Oktober 2025

Das Schlesien-Kolloquium ist eine jährlich organisierte Tagung für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu Themen mit Schlesienbezug forschen.

International, interdisziplinär und thematisch vielfältig

Deutsch-polnische, deutsch-tschechische und polnisch-tschechische Beziehungsgeschichte, Verflechtungsgeschichte, Migrationsgeschichte, Biographien von Menschen, Orten und Flüssen, Literatur- und Sprachgeschichte, Lokal- und Alltagsforschung, Firmengeschichten – alle diese und weitere Disziplinen und Forschungsrichtungen berühren Themen, die häufig räumlich auf die mitteleuropäische Region Schlesien/Śląsk/Slezsko bezogen sind. Die Kultur und Geschichte dieser europäischen Region erlaubt vielfältige Perspektiven und Fragestellungen. Diese Tagung möchte jedes Jahr zu einem Überblick der laufenden Forschungen mit einem Schlesienbezug unterschiedlicher Disziplinen beitragen und eine grenzüberschreitende Vernetzung zwischen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterstützen.

Wissenschaft lebt vom Austausch. Die Konferenz bietet daher eine Plattform für junge Forschende der Geschichts-, Kultur-, Literatur-, Sprach-, Sozial-, Politik-, Wirtschafts- oder Umweltwissenschaften, aber auch anderer Disziplinen, um aktuelle Forschungsarbeiten zu präsentieren, Ideen auszutauschen und Netzwerke zu erweitern.

Wir laden fortgeschrittene Studierende und Promovierende sowie Post-Docs aus verschiedenen Disziplinen ein, sich an unserer Nachwuchstagung mit Bezug zur Region Schlesien zu beteiligen.

Format und Teilnahme

Die Tagung findet jedes Jahr Ende Oktober statt, der kommende Termin ist der 24.-25.10.2025. Das Programm sieht thematische Sektionen mit Projektvorstellungen von ca. 15-20 Minuten und anschließender Plenardiskussion vor. Die Sektionen werden durch renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geleitet. Die Konferenzsprache ist Deutsch. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 Personen begrenzt. Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten.

Bitte bewerben Sie sich bis einschließlich 15. September 2025 mit einem Abstract (max. 300 Wörter) Ihres Forschungsthemas und kurzem Lebenslauf (maximal eine Seite) per E-Mail an kultur@hausschlesien.de.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, Tel. 02244 886 234.

Eine Veranstaltung des Dokumentations- und Informationszentrums von HAUS SCHLESIEN und der Stiftung Kulturwerk Schlesien in Kooperation mit dem Kulturreferat für Schlesien am Schlesischen Museum Görlitz und dem Oberschlesischen Landesmuseum.

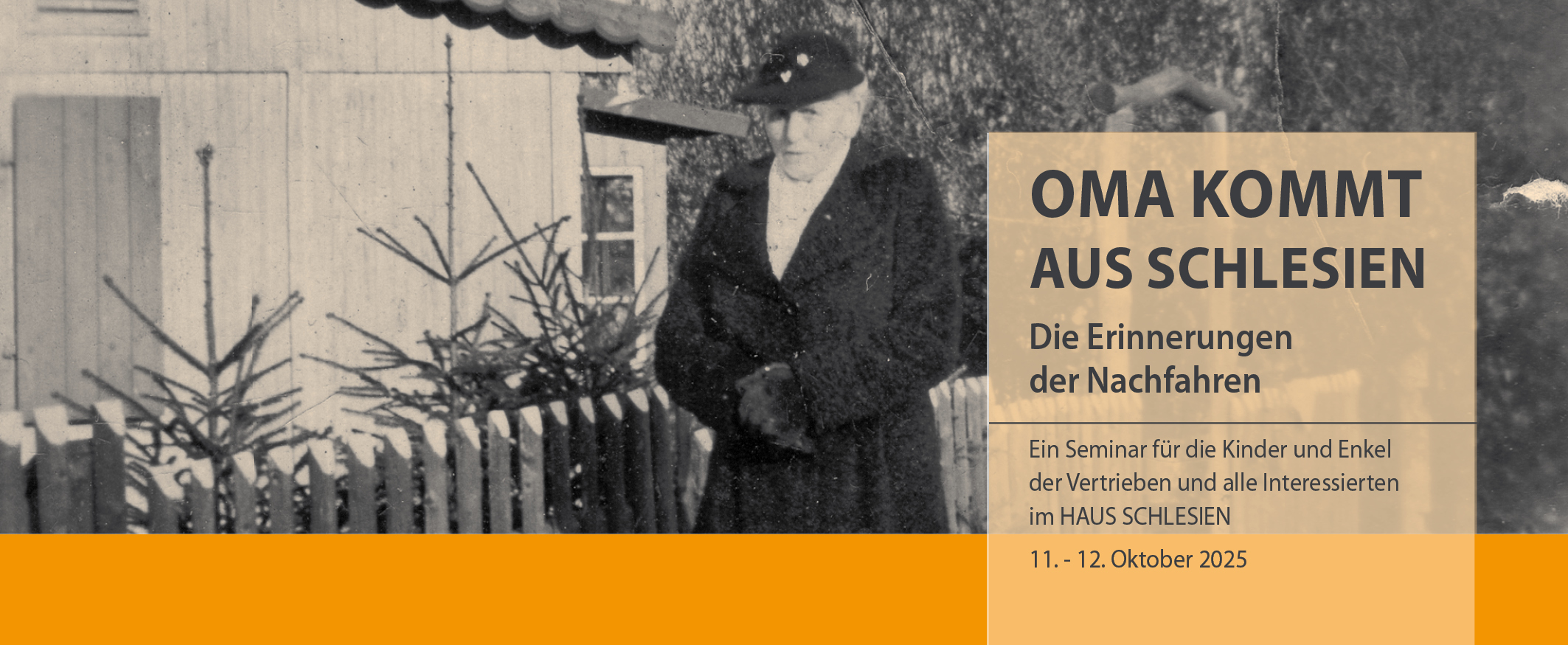

OMA KOMMT AUS SCHLESIEN

Herkunftsgeschichten bewegen Familien – bis heute sind Fluchtschicksale dabei von großer Aktualität. Fragen nach Herkunft, Heimat und Identität sind jedoch selten eindeutig zu beantworten, besonders dann, wenn ein Teil der Vorfahren aus einer anderen Region kam. Mehr als 25 Prozent der Deutschen geben an, dass sie selbst oder ein Familienmitglied zu den deutschen Heimatvertriebenen zählen. Aufgewachsen mit den Geschichten „aus der Heimat“ oder auch nur mit einem undefinierbaren Gefühl, nicht hierher zu gehören: Viele Kinder und Enkel tragen an der Last der Erinnerungen und den Traumata der vertriebenen Vorfahren. Die Erfahrungen der Erlebnisgeneration haben ihre Spuren hinterlassen und prägen oft unbewusst bis heute ihr Leben und ihre Familien. Auch wenn sie bereits in der „neuen Heimat“ geboren wurden und keine eigenen Erinnerungen an Schlesien haben, übertrugen sich die Fluchterfahrungen und das Fremdheitsgefühl der Eltern auf die Nachkommen. Die aus der Erfahrung der Entwurzelung heraus entwickelten Verhaltensweisen und Ängste haben sich teilweise bis in die Enkelgeneration „vererbt“.

Das Seminar von HAUS SCHLESIEN mit finanzieller Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien behandelt exemplarisch anhand der erzwungenen Fluchtsituation aus Schlesien Erfahrungen und Erkenntnisse zum Umgang mit Flucht und Vertreibung in den Familien. Einführende Fachvorträge von Wissenschaftlern und Autoren befassen sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten und legen eine fundierte Grundlage für die jeweils anschließenden Gesprächsrunden, in denen die Teilnehmer die Thesen diskutieren und eigene Erfahrungen und Eindrücke austauschen können. Neben der Möglichkeit, anhand des vermittelten Wissens die Situation der Erlebnisgeneration aber auch die eigenen Erfahrungen nachvollziehen und einordnen zu können, soll vor allem der Austausch untereinander dazu beitragen, die individuelle Familiengeschichte aufzuarbeiten, sich mit den Gefühlen von Heimatlosigkeit auseinanderzusetzen und eigene Verhaltensmuster zu verstehen.

Teilnahmegebühr: 145 € pro Person (1 Übernachtung mit Frühstück, 1 Mittag- und 1 Abendessen, Pausenversorgung mit Kaffee, Mineralwasser, Gebäck), ohne Übernachtung 90 € pro Person, für Mitglieder des Vereins HAUS SCHLESIEN 125 € bzw. 80 €.

Anmeldung unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de.

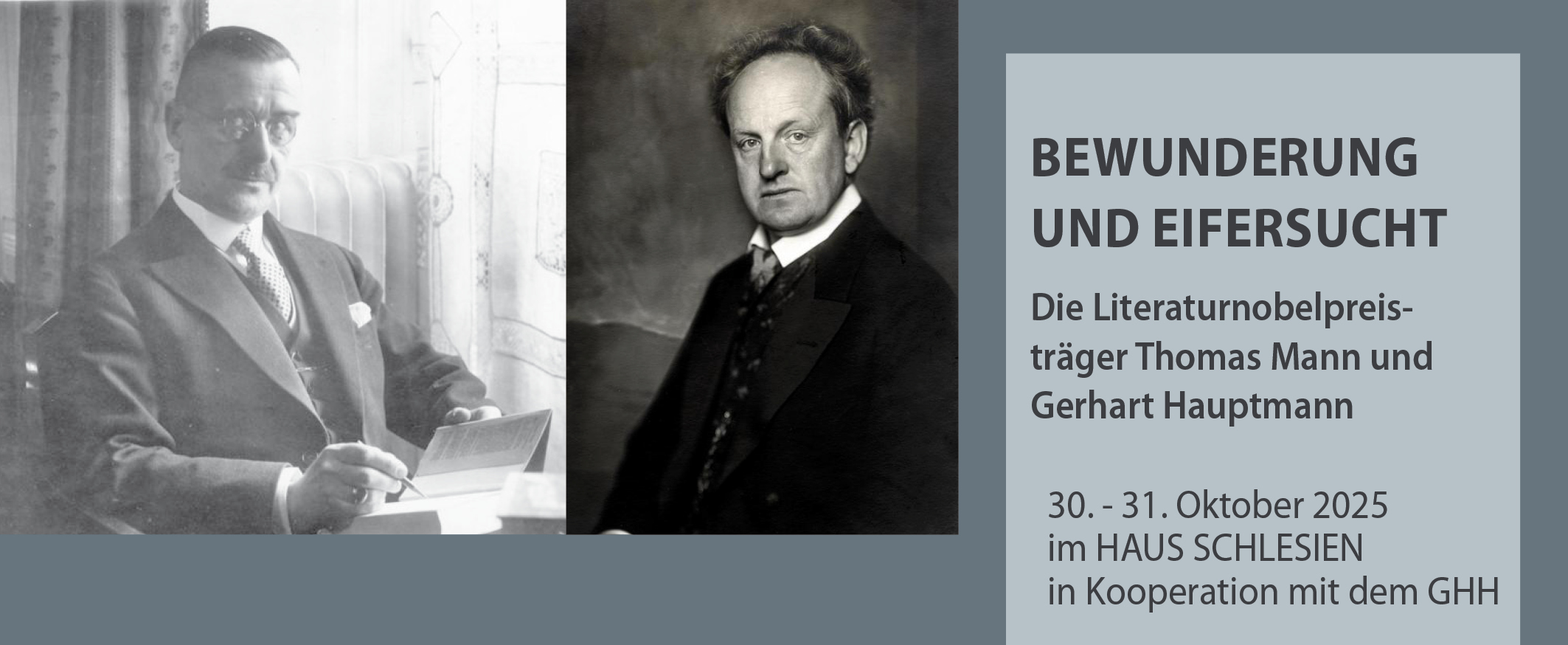

BEWUNDERUNG UND EIFERSUCHT. DIE LITERATURNOBELPREISTRÄGER THOMAS MANN UND GERHART HAUPTMANN

Ein Seminar zum 150. Geburtstag von Thomas Mann, in Kooperation mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf

30. – 31. Oktober 2025 im HAUS SCHLESIEN

Am 22. März 1937 befand sich Gerhart Hauptmann (1862-1946) bei einem exklusiven Herrenausstatter im schweizerischen Zürich. Ein Angestellter machte ihn darauf aufmerksam, dass sich – zufällig – auch Thomas Mann (1875-1955) im Hause befinde und bot an, ein Treffen herbeizuführen. Hauptmann winkte ab. Auf einem anderen Stockwerk reagierte Thomas Mann auf das gleiche Anerbieten genauso. Beide waren demnach nicht bereit, die außergewöhnliche Situation für eine persönliche Wiederbegegnung zu nutzen. Und dies obwohl sich die beiden seit Jahrzehnten kannten, zeitweilig recht engen persönlichen und ausgiebig brieflichen Kontakt miteinander gehabt hatten. Der aus Schlesien stammende Hauptmann, Literaturnobelpreisträger von 1912, hatte für den eine Generation jüngeren Lübecker Mann früher sogar Vorbildfunktion gehabt, ja Mann hatte dem gemeinsamen Verleger Samuel Fischer (1859-1934) gegenüber emphatisch seine Bewunderung für Hauptmann bekundet und Fischer für die Vermittlung einer ersten persönlichen Begegnung überschwänglich gedankt. Das war bald nach dem Erscheinen von Thomas Manns erstem Roman „Buddenbrooks“ gewesen (1901), dessen nicht zuletzt Fischer überraschender großer Erfolg den jungen Autor erst bekannt machte. Da war Hauptmann längst der führende Dramatiker in Deutschland, ein Rang, den er spätestens seit dem spektakulären Eklat um sein in Schlesien spielendes Drama „Die Weber“ (Uraufführung am 25. September 1894) einnahm. Später war die Beziehung so eng geworden, dass es sogar (zuweilen feucht-fröhliche) Urlaubsbegegnungen der Familien Hauptmann und Mann gegeben hatte.

Und nun wollte Thomas Mann, seinerseits Literaturnobelpreisträger seit 1929, Hauptmann lieber nicht begegnen, umgekehrt dieser Mann auch nicht. Um dieses Ausweichen zu verstehen, muss man – neben manch einer persönlichen Verstimmung – insbesondere die politischen Wege nachvollziehen, welche die beiden international wohl bekanntesten deutschen Autoren seit 1933 eingeschlagen hatten. Um beide bemühte sich das frühe NS-Regime, obwohl beide sich nach 1918/19 eindeutig für die erste deutsche Republik positioniert hatten. Zu wichtig erschienen die beiden, als dass Propagandaminister Goebbels nicht den Versuch unternommen hätte, sie als Aushängeschilder zu instrumentalisieren. Thomas Mann indes verließ Deutschland im Frühjahr 1933, woraus dann schrittweise eine politisch fundierte Emigration wurde. Hauptmann blieb. Zum Zeitpunkt der Zufalls(nicht)begegnung in Zürich hatte sich Thomas Mann bereits öffentlich als herausragender Repräsentant der gegen den NS-Staat agierenden Emigration profiliert, Hauptmann war ein privilegierter Autor in NS-Deutschland, der allerdings hinter den Kulissen den Machthabern ebenso zwiespältig gegenüberstand wie diese umgekehrt ihm.

Das Seminar nimmt einerseits die Entwicklung des Verhältnisses von Gerhart Hauptmann und Thomas Mann in den Blick. Daneben werden – anlässlich des 150. Geburtstages von Thomas Mann – weitere Aspekte aus dessen schriftstellerischem und politischem Lebensweg thematisiert.

Teilnahmegebühr: 145 € pro Person (1 Übernachtung mit Frühstück, 1 Mittag- und 1 Abendessen, Pausenversorgung mit Kaffee, Mineralwasser, Gebäck), ohne Übernachtung 90 € pro Person, für Mitglieder des Vereins HAUS SCHLESIEN 125 € bzw. 80 €.

Anmeldung unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de

Fotos:

- Thomas Mann im Hotel Adlon in Berlin 1929 vor der Weiterreise nach Stockholm zur Entgegennahme des Nobelpreises, Bundesarchiv, Bild 183-H28795, Wiki Commons, CC-BY-SA 3.0,

- Gerhart Hauptmann, Foto: Charles Scolik, Wiki Commons, gemeinfrei.

Donnerstag, 30. Oktober 2025

13:30-13:45 Uhr: Begrüßung/Einführung

(Nicola Remig, Haus Schlesien/Prof. Dr. Winfrid Halder, Gerhart Hauptmann-Haus (GHH)/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

13:45-14:30 Uhr: Meine Zeit – Thomas Manns Leben im historischen Kontext – ein Überblick (Prof. Dr. Winfrid Halder)

14:30-14:45 Uhr: Kaffeepause

14:45-16:15 Uhr: Abenteuer oder Bildung: Lektüren im „Zauberberg“

(Prof. Dr. Michael Braun, Konrad-Adenauer-Stiftung/Universität zu Köln)

16:30-17:45 Uhr: Sommerliche Heimat – Thomas Mann, Nidden und die Kunst. Ein Bildbericht

(Dr. Katja Schlenker, GHH/Universität zu Köln)

18:00-19:00 Uhr: Abendessen

19:30-21:00 Uhr: Öffentlicher Abendvortrag

Spätes Geburtstagsständchen für Thomas Mann

(Prof. Dr. Michael Zeller, Wuppertal)

Michael Zeller hat sich mit Literatur zunächst vor allem wissenschaftlich beschäftigt – so hat er seine Doktorarbeit über Teilaspekte des Werkes von Thomas Mann geschrieben. Auch sonst hat er sich intensiv mit dem Literaturnobelpreisträger von 1929 beschäftigt. Nach der Habilitation hat Zeller dann jedoch den ungewöhnlichen Schritt gewagt, Literatur nicht mehr nur analytisch als Wissenschaftler zu betrachten, sondern selbst literarisch zu schreiben. Daraus sind seither eine Vielzahl von Romanen, Erzählungen, aber auch Lyrikbände hervorgegangen. Für sein belletristisches Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, zuletzt den Georg-Dehio-Buchpreis (2022). So kann er gewissermaßen einen doppelten Blick auf Thomas Mann werfen – als Kritiker und Kollege.

Freitag, 31. Oktober 2025

09:00-10:30 Uhr: Gerhart Hauptmann (1862-1946) und Thomas Mann (1875-1955) – Zwei deutsche Literaturnobelpreisträger in den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts (Prof. Dr. Winfrid Halder/Dr. Katja Schlenker)

10:30-10:45 Uhr: Kaffeepause

10:45-12:15 Uhr: Zusammenbruch. Thomas Manns Deutschland-Roman „Doktor Faustus“ (Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar Hansen, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

12:15-12:30 Uhr: Abschlussrunde

12:30-13:30 Uhr: Mittagessen

Im Rahmen der Tagung kann die Tafelausstellung „Der Dichter der Menschlichkeit“ zu Gerhart Hauptmanns Leben und Werk im Seminarraum besichtigt werden.

OPA LEBT IN OBERSCHLESIEN / ALLES POLEN ODER WAS?!

„Alles Polen – oder was?! Oberschlesische Identitäten zwischen Deutschland und Polen“

Eine Tagung im HAUS SCHLESIEN und im Oberschlesischen Landesmuseum

Die Grenzregion Oberschlesien befand sich zwar bis 1945 seit Jahrhunderten innerhalb des deutschgeprägten Kulturkreises, ein Großteil seiner Einwohner hatte jedoch – im Gegensatz zu den meisten Niederschlesiern – ebenso Bezüge zur polnischen Sprache und Kultur, jedoch nicht zwingend zur polnischen Nation. Nach der Westverschiebung Polens wurden viele von ihnen auch aufgrund dieser Tatsache nicht in den Westen vertrieben, sondern unter Zwang in die polnische Gesellschaft integriert. Sie ergriffen jedoch in vielen Fällen die im Laufe der Folgezeit gegebenen Möglichkeiten, nach Deutschland auszusiedeln – oft erst nach Jahrzehnten. Andere sahen für sich keine Perspektiven im Westen, fern von der Heimat. Viele, die in Oberschlesien blieben, zählen sich heute zu der seit 1991 anerkannten deutschen Minderheit, deren Siedlungsgebiet hauptsächlich in den Wojewodschaften Oppeln und Schlesien liegt.

„Bin ich Deutscher, bin ich Pole, vielleicht bin ich beides zugleich, oder einfach nur Oberschlesier?“, mit diesen Fragen setzen sich im Laufe ihres Lebens zweifellos sehr viele in die Bundesrepublik eingewanderte Oberschlesier auseinander. Gewiss tun dies ebenfalls viele der immer noch in Oberschlesien lebenden Menschen, deren familiäre Wurzeln seit Generationen in der Region liegen. Andere dagegen haben deutlich ausgeprägtere Vorstellungen über die eigene Identität und vertreten einen klaren nationalen Standpunkt. Die Gründe für diese unterschiedlichen Haltungen, die ebenso heterogen ausfallen, wie die Beweggründe der Betroffenen aus Oberschlesien auszusiedeln, sind in der komplexen Geschichte der deutsch-polnischen Grenzregion zu suchen. Während das Bekenntnis zur deutschen Kultur und Nationalität sowie das Bedürfnis der Wiedervereinigung mit in Deutschland lebenden Familienmitgliedern noch bis in die 1970er Jahre zu den wichtigsten Ausreisemotiven gehörten, kamen mit dem aufkommenden wirtschaftlichen Verfall in Polen zunehmend ökonomische Ursachen hinzu. Die Frage nach der eigenen Identität wurde zudem durch diverse Integrationsschwierigkeiten aber auch durch die Intensität der Bindung an die alte Heimat beeinflusst.

Das Seminar richtet sich vorrangig an (oberschlesische) Aussiedler, Spätaussiedler und deren Nachkommen sowie sämtliche Interessierte mit (familiären) Bezügen nach Oberschlesien. Die eingeladenen Wissenschaftler, Autoren und Kulturschaffenden werden sich während der zweitägigen Veranstaltung im Rahmen von Lesungen und Präsentationen aus unterschiedlichen (zum Teil persönlichen) Blickwickeln mit Themen wie Identität Oberschlesiens und der Oberschlesier, Integration und Anpassung in der BRD, Familie und familiäre Wurzeln sowie museale Darstellungsformen zum Thema Oberschlesien auseinandersetzen. Zudem sollen die Teilnehmer selbst die Möglichkeit erhalten, ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Dialog auszutauschen.

Teilnahmegebühr: 145 € pro Person (1 Übernachtung mit Frühstück, 1 Mittag- und 1 Abendessen, Pausenversorgung mit Kaffee, Mineralwasser, Gebäck), ohne Übernachtung 90 € pro Person, für Mitglieder des Vereins HAUS SCHLESIEN 125 € bzw. 80 €.

Anmeldung unter 02244 886 231 oder kultur@hausschlesien.de.

Samstag, 15. November

11.00 Uhr Begrüßung und Einführungspräsentation: „Warum Oberschlesier keine Polen sind – oder doch?“ (Adam Wojtala, Dokumentations- und Informationszentrum im HAUS SCHLESIEN)

Der einführende Vortrag nimmt Oberschlesien als Grenzland, als multikulturelle Landschaft unter die Lupe mit einem besonderen Fokus auf die Identität(en) seiner Einwohner und der regionalen Migrationsgeschichte. Die facettenreiche Region weist nicht nur eine interessante und spanungsreiche Geschichte auf: sie hat bis heute ihren multikulturellen Charakter und eine besondere Komplexität beibehalten, die in dem Vortrag erläutert wird.

12.30 Uhr „Oberschlesien, Integration, Heimatverlust, Identität – eine Führung durch die Dauerausstellung im HAUS SCHLESIEN“ (Adam Wojtala, HAUS SCHLESIEN)

Im Rundgang durch die Dauerausstellung wird ein Schwerpunkt auf Themen gelegt, die mit der Herkunftsregion der TeilnehmerInnen, aber auch mit Begriffen wie „Integration und Inklusion“, „Heimat“ oder „Ausgrenzung“ zusammenhängen. Bereits während der Führung soll eine Diskussion mit den Teilnehmer rund um die eigene Familiengeschichte in Zusammenhang mit (Zwangs-) Migration stattfinden.

13.30 Uhr Mittagessen

15.00 Uhr Präsentation: “Das Oppelner Schlesien. Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität“ (Dr. Monika Czok, Uniwersytet Opolski)

Die Einschätzung, dass das Oppelner Schlesien heute als eigenständige und in gewisser Weise vom übrigen historischen Oberschlesien abgetrennte Region betrachtet werden kann, ist keineswegs übertrieben. Dieser Thematik widmet sich Monika Czok. Die Germanistin und Autorin untersucht anhand wissenschaftlicher und publizistischer Diskurse aus den Jahren 1989 bis 2014, wie das Oppelner Schlesien wahrgenommen wird. Im Mittelpunkt ihrer Analyse steht der regionale Status dieses Gebiets, insbesondere das Verhältnis zwischen dem Oppelner Schlesien und dem restlichen Oberschlesien. Die Studie geht der Frage nach, wie sich die Identität dieser Region und ihrer Bewohner gestaltet. Czok erforscht, ob es gegenwärtig eine eigenständige, vom oberschlesischen Kontext abgehobene regionale Identität im Oppelner Schlesien gibt und wie diese zu definieren ist.

16.30 Uhr Filmvorführung: „Nova Silesia“ (Ronald Urbanczyk, Filmemacher)

Der neue Film „Nova Silesia” von Ronald Urbanczyk zeigt den modernen, dynamischen Charakter Nieder- und Oberschlesiens, der sich durch eine rasante wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Vielfalt und Innovation auszeichnet. Urbanczyk gelingt es, die beiden Regionen nicht nur als industrielle Zentren, sondern auch als kulturell und historisch reiche Landschaften zu porträtieren. Mit eindrucksvollen Bildern und einer kraftvollen Erzählweise fängt er den Geist einer Region ein, die auf der Schwelle zwischen Tradition und Fortschritt steht. Dabei wird auch die enge Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart deutlich, die das Selbstverständnis Schlesiens prägt.

18.00 Uhr Abendessen, anschließend Ausklang in der Rübezahlstube

Sonntag, 16. November

9.00 Uhr Gemeinsame Exkursion ins Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen/Hösel

(mit einem angemietetem Bus)

11.00 Uhr Programm im Oberschlesischen Landesmuseum

Das seit 1983 in Ratingen-Hösel ansässige Museum widmet sich der Kultur und Geschichte Oberschlesiens im historischen und zeitgenössischen Kontext. Es ist die zentrale Anlaufstelle in Deutschland für die museale Darstellung der Kultur und Geschichte Oberschlesiens. Der Museumsbesuch beinhaltet insbesondere:

- Spielen der beiden Escaperooms „Silesia Challenges“ und „Opas Stube“

In den beiden Escaperooms werden die Teilnehmenden spielerisch in die oberschlesische Geschichte und Kultur eintauchen. Escape-Room-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

- Führung durch die Dauerausstellung

Die Dauerausstellung veranschaulicht die Geschichte und Kultur Oberschlesiens.

13.30 Uhr Mittagsimbiss

14.30 Uhr „Übersiedeln – Verarbeiten – Integrieren. Schwierigkeiten und Probleme oberschlesischer Aussiedler infolge der Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland“ (Prof. Dr. med. Bertram von der Stein, Psychotherapeut, Köln)

In diesem Vortrag werden die Erfahrungen eines Psychotherapeuten mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern aus Oberschlesien thematisiert. Im Zentrum der Präsentation stehen zwei unterschiedliche Generationen: einerseits jene Menschen, die in den 1970er Jahren im Zuge der Ostverträge nach Westdeutschland kamen und Deutsch als Muttersprache beherrschten; andererseits diejenigen, die erst um 1989 Oberschlesien verließen und deren Sozialisation überwiegend in der Volksrepublik Polen stattfand.

Danach Führung durch die Sonderausstellung: „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“

16.15 Abschlussdiskussion, danach Rückfahrt ins HAUS SCHLESIEN